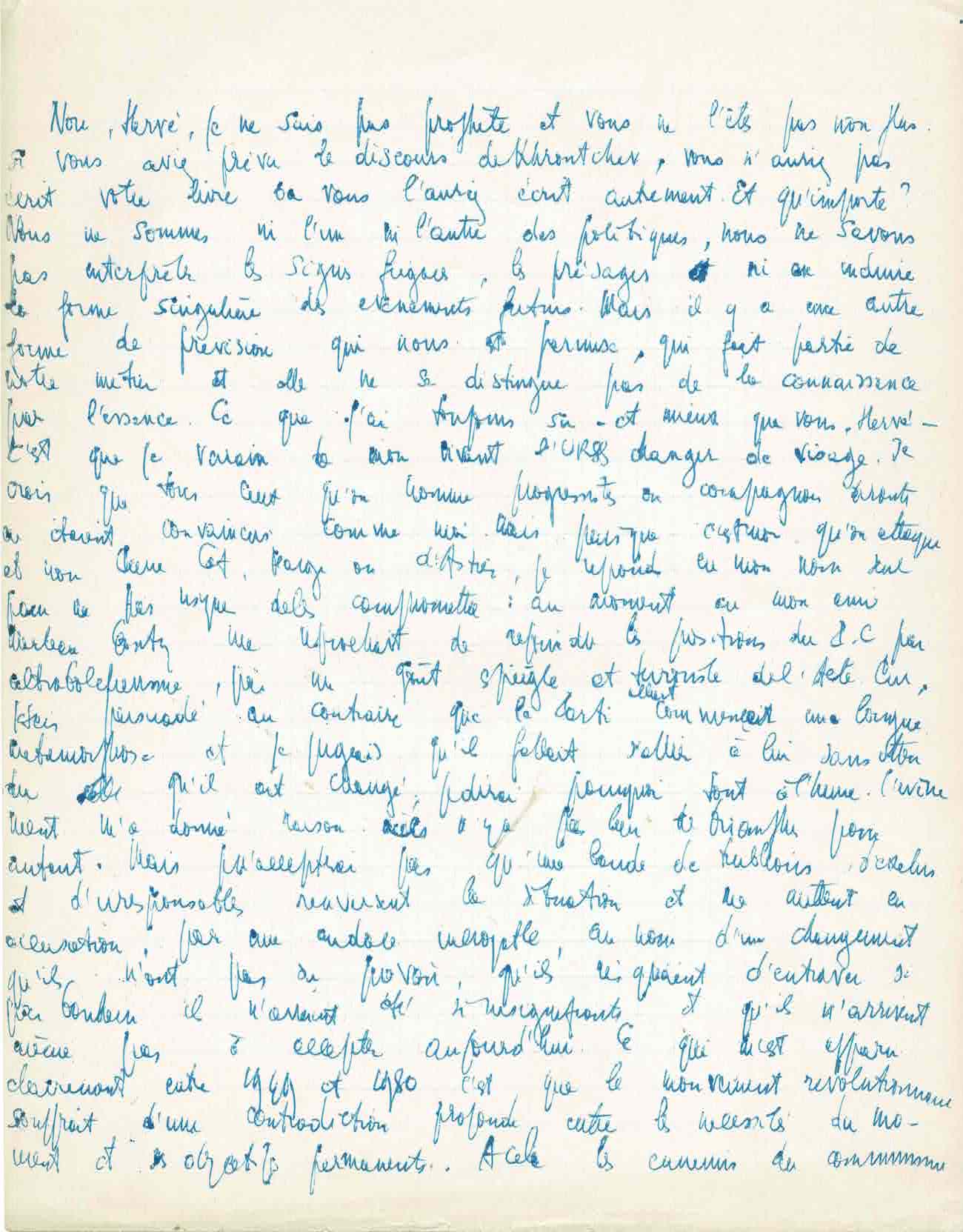

Jean Paul SARTRE (1905.1980)

Manuscrit autographe.

Quatre pages grand in-4° sur papier quadrillé.

Slnd. [Printemps 1956]

« Ce qui m’est apparu clairement entre 1949 et 1950, c’est que le mouvement révolutionnaire souffrait d’une contradiction profonde entre les nécessités du moment et ses objectifs permanents. »

Dense et important manuscrit politique, de premier jet, du philosophe communiste français développant, sous forme de lettre ouverte, ses arguments de contradiction à la suite de la publication du pamphlet polémique et antistalinien de Pierre Hervé, La Révolution et les fétiches, tandis que les déclarations fracassantes de Nikita Khrouchtchev à la tribune du XXe congrès du Parti communiste d’Union soviétique – dénonçant lui aussi les dérives totalitaires de Staline – ont fait naître une onde de choc et de déstabilisation sur l’ensemble des appareils communistes dans le monde.

_____________________________________________________________________________________________________

«Non, Hervé, je ne suis pas prophète et vous ne l’êtes pas non plus. Si vous aviez prévu le discours de Khroutchev [sic], vous n’auriez pas écrit votre livre ou vous l’auriez écrit autrement. Et qu’importe ? nous ne sommes ni l’un ni l’autre des politiques, nous ne savons pas interpréter des signes fugaces, les présages, ni en induire la forme singulière des évènements futurs. Mais il y a une autre forme de prévision qui nous est permise, qui fait partie de notre métier et elle ne se distingue pas de la connaissance par l’essence. Ce que j’ai toujours su – et mieux que vous, Hervé – c’est que je verrai de mon vivant l’URSS changer de visage. Je crois que tout ceux qu’on nomme progressistes ou compagnon de route en étaient convaincus comme moi. Mais puisque c’est moi qu’on attaque et non (…) ou d’Astier, je réponds en mon nom seul pour ne pas risquer de les compromettre : au moment où mon ami Merleau Ponty me reprochait de rejoindre les positions du P.C par ultrabolchévisme, par un goût espiègle et terroriste de l’Acte Pur, j’étais persuadé au contraire que le parti commençait une longue métamorphose et je jugeais qu’il fallait s’allier à lui sans attendre qu’il ait changé. Je dirai pourquoi tout à l’heure. L’évènement m’a donné raison, il n’y a pas lieu de triompher pour autant. Mais je n’accepterai pas qu’une bande de trublions, d’exclus et d’irresponsables renversent la situation et me mettent en accusation, par une audace incroyable, au nom d’un changement qu’ils n’ont pas su prévoir, qu’ils risquaient d’entraver si par bonheur ils n’avaient été si insignifiants et qu’ils n’arrivent même pas à accepter aujourd’hui.

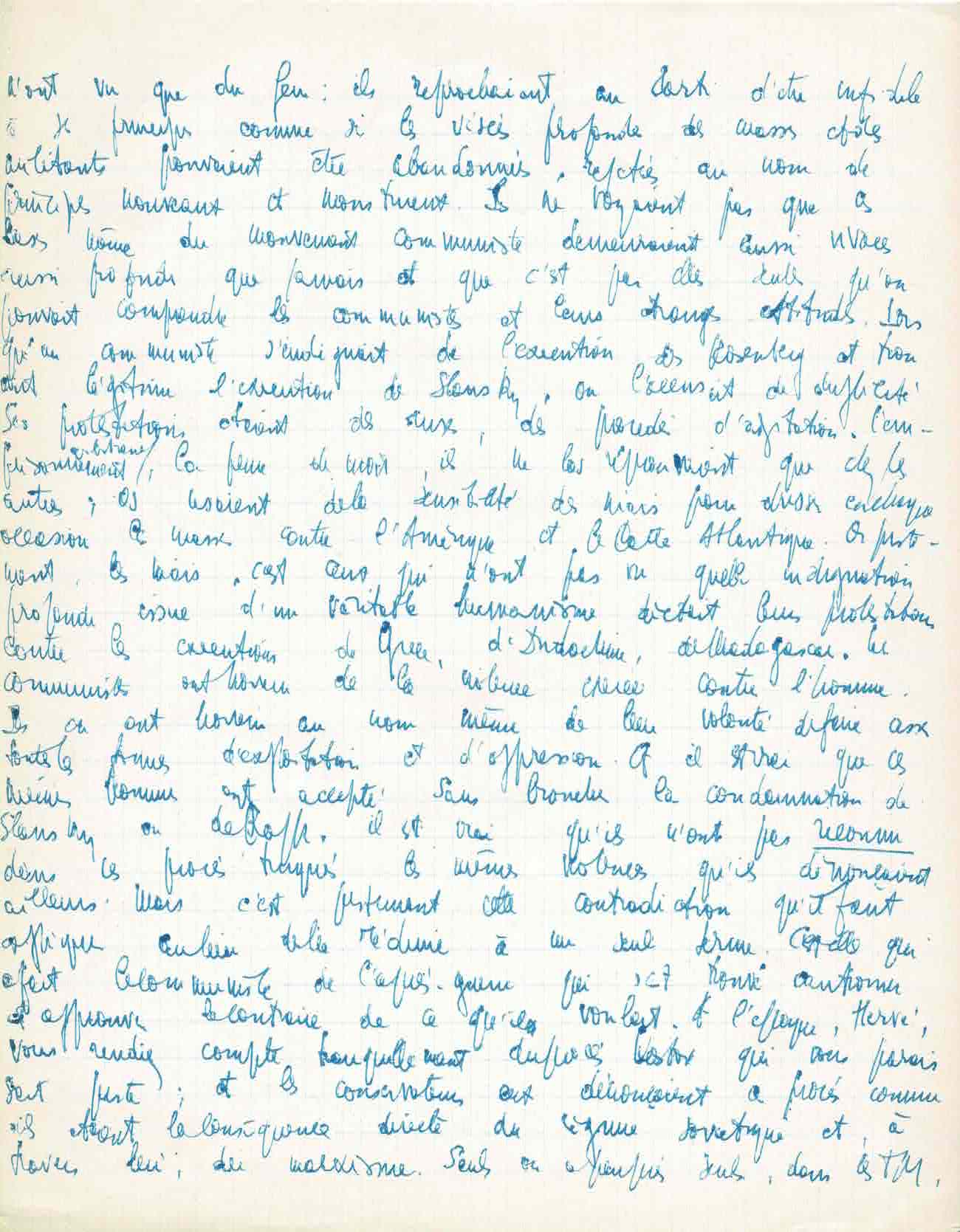

Ce qui m’est apparu clairement entre 1949 et 1950, c’est que le mouvement révolutionnaire souffrait d’une contradiction profonde entre les nécessités du moment et ses objectifs permanents. A cela, les ennemis du communisme n’ont vu que du feu : ils reprochaient au parti d’être infidèle à ses principes comme si les visées profondes des masses et des militants pouvaient être abandonnées, rejetées au nom de principes nouveaux et monstrueux. Ils ne voyaient pas que les bases mêmes du mouvement communiste demeuraient aussi vivaces, aussi profondes que jamais et que c’est par elles seules qu’on pouvait comprendre les communistes et leurs étranges attitudes. Lorsqu’un communiste s’indignait de l’exécution des Rosenberg [Julius et Ethel Rosenberg, militant communistes new-yorkais, exécutés en juin 1953] et trouvant légitime l’exécution de Slansky [Rudolf Slansky, militant communiste exécuté en 1952], on l’accusait de duplicité. Ses protestations étaient des ruses, des procédés d’agitation. L’emprisonnement, la peine de mort, ils ne les réprouvaient que chez les autres. Ils usaient de la sensibilité des tiers pour diviser en chaque occasion les masses contre l’Amérique et la botte atlantique. Or justement, les tiers, c’est ceux qui n’ont pas vu quelle indignation profonde issue d’un véritable humanisme dictait leurs protestations contre les exécutions de Grèce, d’Indochine, de Madagascar. Les communistes ont horreur de la violence exercée contre l’homme. Ils en ont horreur au nom même de leur volonté de faire cesser toutes les formes d’exploitation et d’oppression. Et il est vrai que ces mêmes hommes ont accepté sans broncher la condamnation de Slansky ou de Rajk. Il est vrai qu’ils n’ont pas reconnu dans ces procès truqués les mêmes violences qu’ils dénonçaient ailleurs. Mais c’est justement cette contradiction qu’il faut expliquer au lieu de la réduire à un seul terme. C’est elle qui a fait le communiste de l’après-guerre qui s’est trouvé cautionner et approuver le contraire de ce qu’il voulait.

A l’époque, Hervé, vous rendiez compte tranquillement du procès Kostov [Traïcho Kostov (1897-1949), dirigeant du Parti communiste bulgare, condamné à mort et exécuté en 1949, à l’issue d’un procès truqué] qui vous paraissait juste ; et les conservateurs eux découvraient ce procès comme s’il était la conséquence directe du régime soviétique et, à travers lui, du marxisme. Seuls ou à peu près seuls, dans les TM [Temps Modernes], nous avons marqué la contradiction. Nous l’avons fait dans notre éditorial sur les camps de travail. Péju l’a fait – pour ne citer que ces deux cas – à propos du procès Slansky. A ce propos, il a montré que la contradiction atteignait au paroxysme et qu’il ne pouvait y avoir après ce procès terrible et dérisoire qu’un retournement complet : il fallait que l’appareil entier bascule et le procès Slansky, aboutissement externe des procès de 36, sclérosé, scolastique et caricatural ne pouvait être que le dernier procès de cette espèce. Il avait raison : quelques mois plus tard le procès des médecins soviétiques fut entrepris et arrêté. C’était la fin.

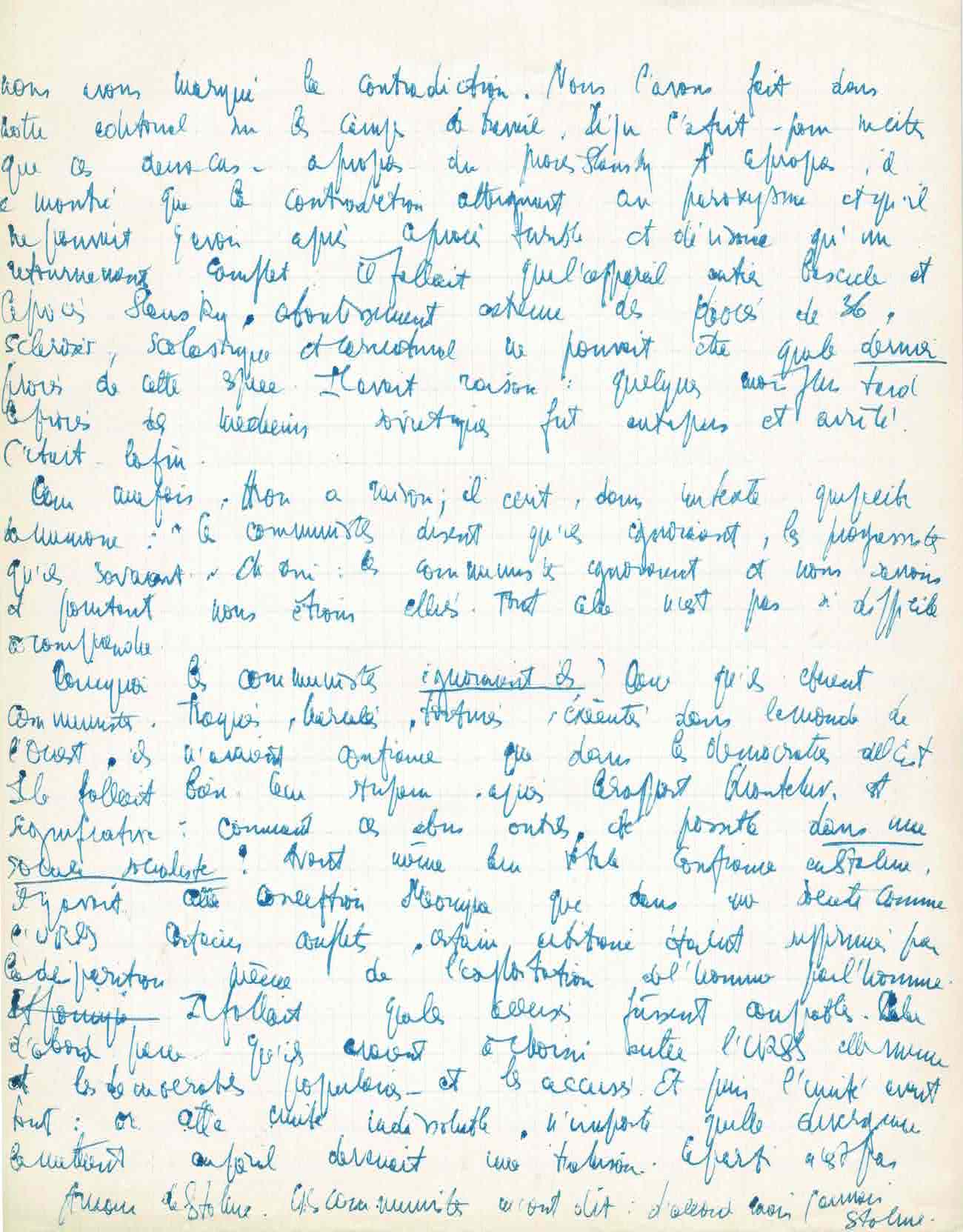

Pour une fois, Aron a raison ; il écrit, dans un texte que je cite de mémoire : “Les communistes disent qu’ils ignoraient, les progressistes qu’ils savaient. Eh oui : les communistes ignoraient et nous savions et pourtant nous étions alliés. Tout cela n’est pas si difficile à comprendre. Pourquoi les communistes ignoraient-ils ? Parce qu’ils étaient communistes. Traqués, harcelés, torturés, exécutés dans le monde de l’Ouest, ils n’avaient confiance que dans les démocraties de l’Est. Il fallait bien. Leur stupeur, après le rapport Kroutchev [sic], est significative : comment ces abus ont-ils été possible [sic] dans une société socialiste ? Avant même leur totale confiance en Staline, il y avait cette conception [théorique] que dans une société comme l’URSS certains conflits, certain arbitraire étaient supprimés par la disparition même de l’exploitation de l’homme par l’homme. Il fallait que les accusés fussent coupables. D’abord parce qu’ils avaient à choisir entre l’URSS elle-même et les démocraties populaires – et les accusés. Et puis l’unité était tout : or cette unité indissoluble n’importe quelle divergence la mettant en péril devenait une trahison. Le parti n’est pas amour de Staline. Les communistes m’ont dit : d’accord mais jamais Staline en bloc. En fait, l’unité d’action s’accompagne de l’isolement de chaque membre au sein de la société bourgeoise. La crainte de l’action corruptrice en eux-mêmes et chez les autres de la bourgeoisie est constante. C’est qu’ils sont soumis à des forces énormes. Chacun est traitre en puissance. C’est normal. Aussi le seul fait d’être soudain désespéré, montré comme accusé, isolé du groupe et seul est déjà quelque chose d’inquiétant.

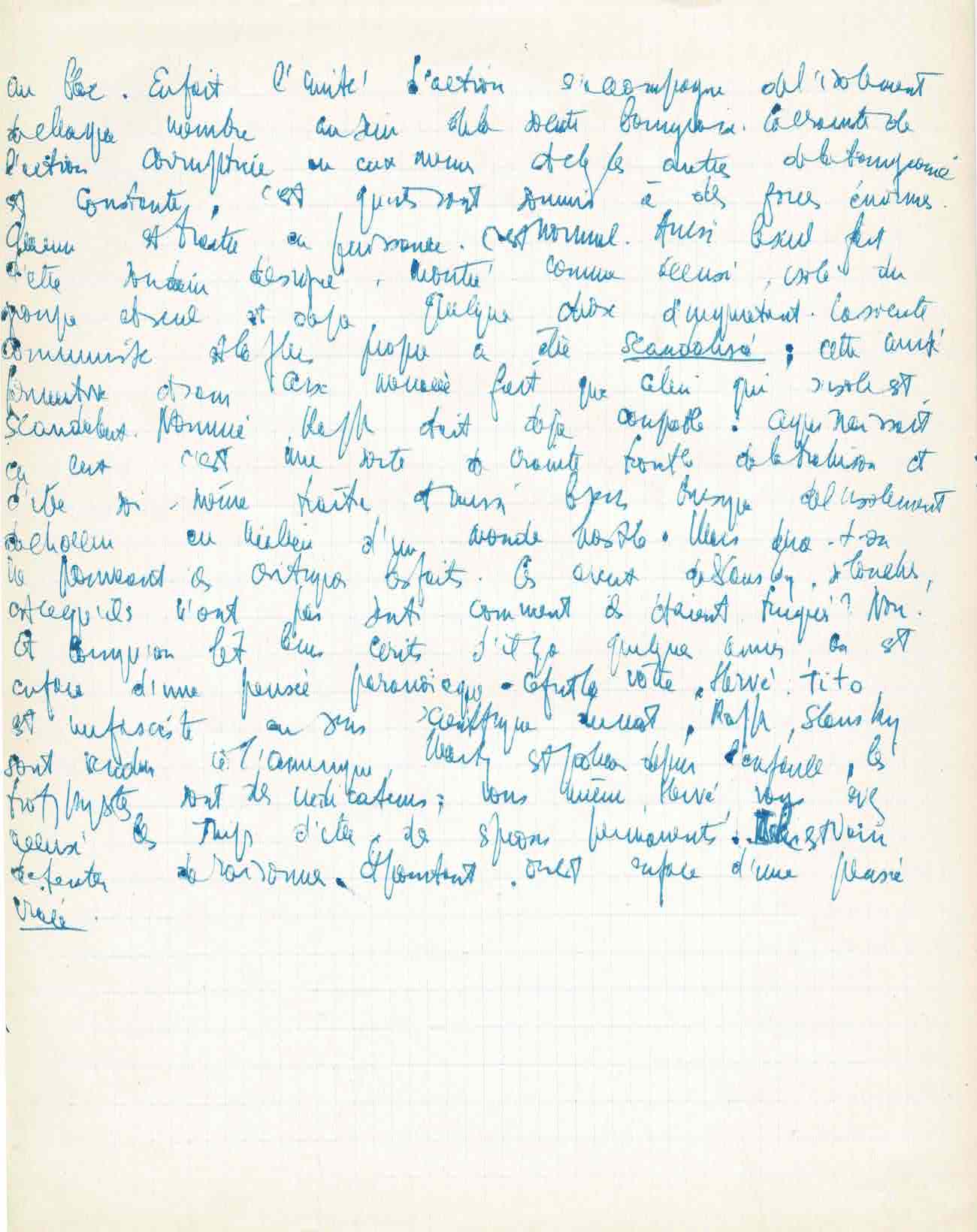

La société communiste est la plus propre à être scandalisée : cette [……] et sans cesse menacée fait que celui qui s’isole est scandaleux. Nommé, Rajk était déjà coupable. Ce qui naissait en eux c’est une sorte de crainte [trouble] de la trahison et d’être soi-même traitre et aussi [… …] de l’isolement de […] au milieu d’un monde hostile. Mais dira-t-on ne pouvaient-ils critiquer les faits. Les aveux de Slansky, si louches, est-ce qu’ils n’ont pas senti comment ils étaient truqués ? Non. Et lorsqu’on lit leurs écrits d’il y a quelques années, on est en face d’une pensée paranoïaque. Ce fut la vôtre, Hervé. Tito est un fasciste au sens scientifique du mot. Rajk, Slansky sont vendus à l’Amérique. Marty est […] depuis l’enfance, les trotskystes sont des indicateurs ; vous-même, Hervé, vous avez accusé les juifs d’être des espions permanents. Il est vain de tenter de raisonner. Et pourtant on est en face d’une pensée vraie.»

_____________________________________________________________________________________________________

Ancien résistant et professeur de philosophie, Pierre Hervé (1913.1993) est élu député communiste du Finistère, en octobre 1945. Réélu lors des législatives de novembre 1946, il mène en parallèle (!) une carrière de journaliste à Libération, puis à L’Humanité dont il devient le directeur adjoint. Délaissant son mandat politique en juin 1948, il se consacre à l’Hebdomadaire Action.

A l’aube de l’année 1956, Hervé publie « La Révolution et les fétiches » condamnant le dogmatisme du Parti Communiste, invitant l’organisation à se délivrer « d’une scolastique fétichiste pour revenir à son esprit authentique et s’ouvrir à l’immense aspiration des hommes ». La réplique du PCF est quasi instantanée et il se voit exclu juste avant l’ouverture du XXe congrès du parti.

Par découlement, plusieurs articles et lettres ouvertes de Pierre Naville, de Pierre Hervé et de Jean-Paul Sartre furent publiés ; ces derniers s’invectivant durant plusieurs mois en une joute politique obscure à l’aune de la situation soviétique post-stalinienne.

Hervé répondra finalement aux diverses critiques dont son ouvrage avait fait l’objet dans Lettre à Sartre et à quelques autres par la même occasion (La Table Ronde, mai 1956).