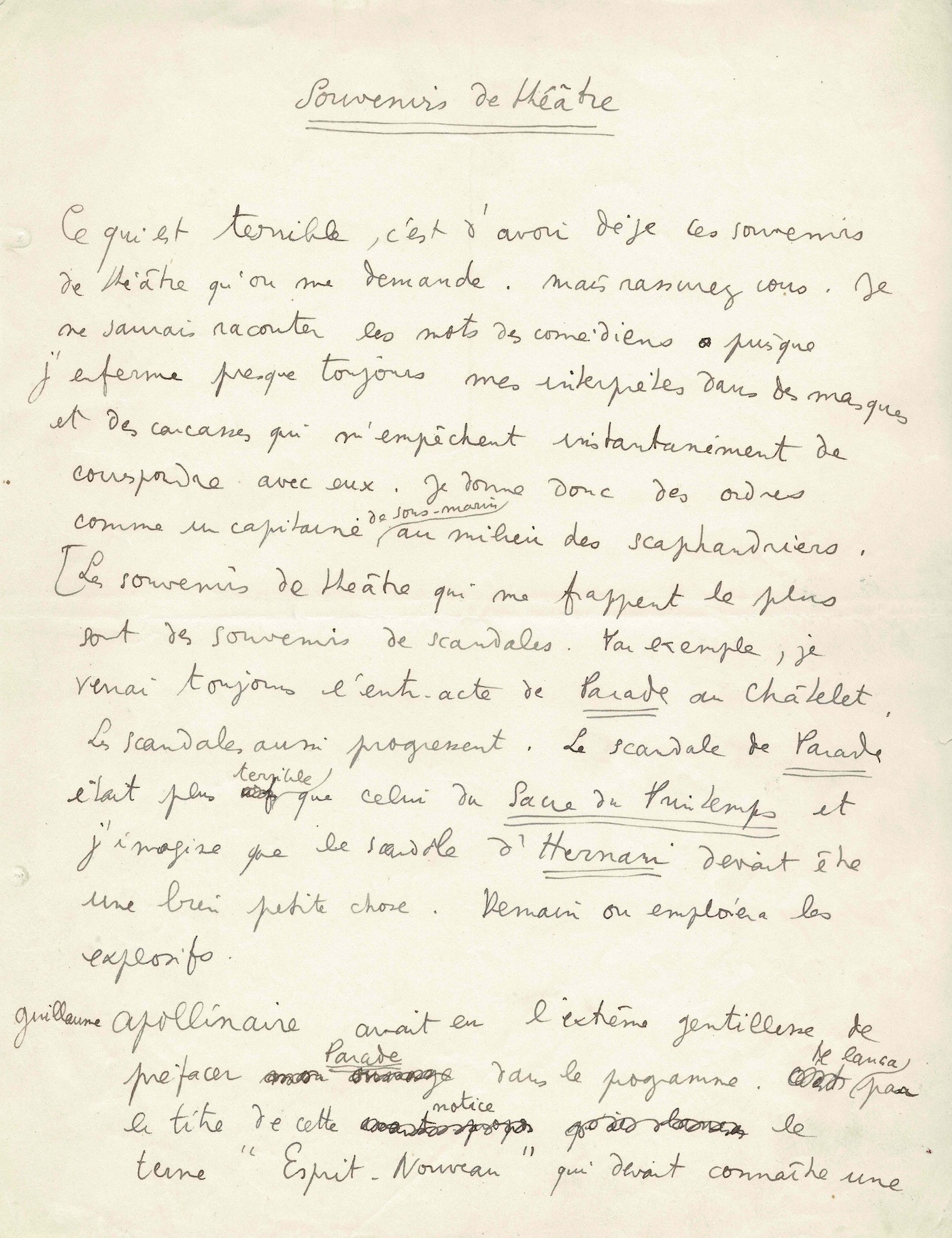

Jean COCTEAU (1889.1963)

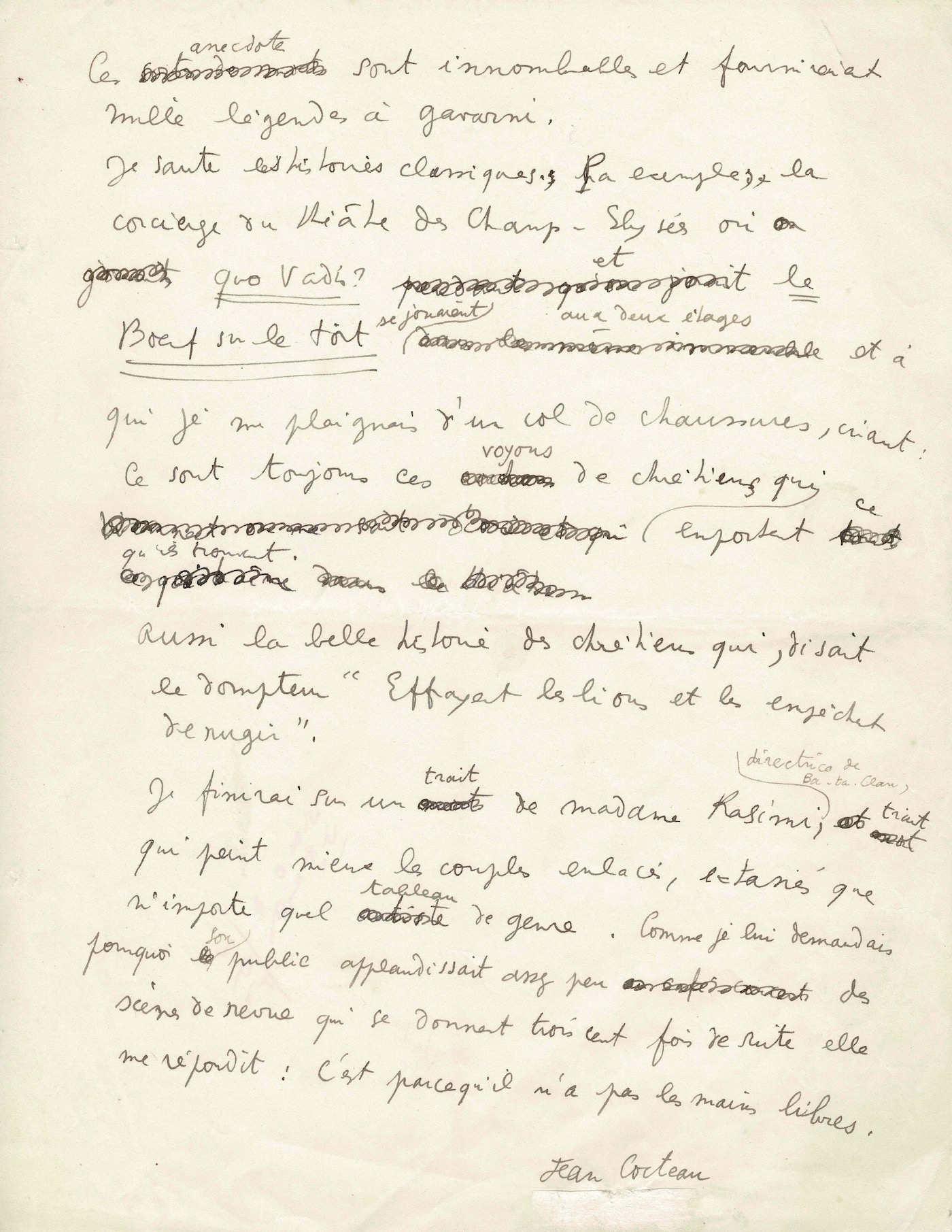

Manuscrit autographe signé – Souvenirs de théâtre.

Cinq pages grand in-4°. Slnd.

Petit collage de papier sous la signature.

Très beau manuscrit, en premier jet, de Cocteau se remémorant avec détachement les scandales, critiques et autres absurdités ayant découlés de son œuvre théâtrale. Il revient largement sur l’hostilité suscitée en 1917 par son ballet Parade et sur ses amis collaborateurs à la pièce, Guillaume Apollinaire, Pablo Picasso et Erik Satie.

______________________________________________________________

Souvenirs de théâtre.

Ce qui est terrible, c’est d’avoir déjà les souvenirs de théâtre qu’on me demande. Mais rassurez-vous. Je ne saurais raconter les mots des comédiens, puisque j’enferme presque toujours mes interprètes dans des masques et des carcasses qui m’empêchent instantanément de correspondre avec eux. Je donne donc des ordres comme un capitaine de sous-marin au milieu des scaphandriers.

Les souvenirs de théâtre qui me frappent le plus sont des souvenirs de scandales. Par exemple, je verrai toujours l’entracte de Parade au Châtelet. Les scandales aussi progressent. Le scandale de Parade était plus terrible que celui du Sacre de Printemps et j’imagine que le scandale d’Hernani devait être une bien petite chose. Demain on emploiera les explosifs.

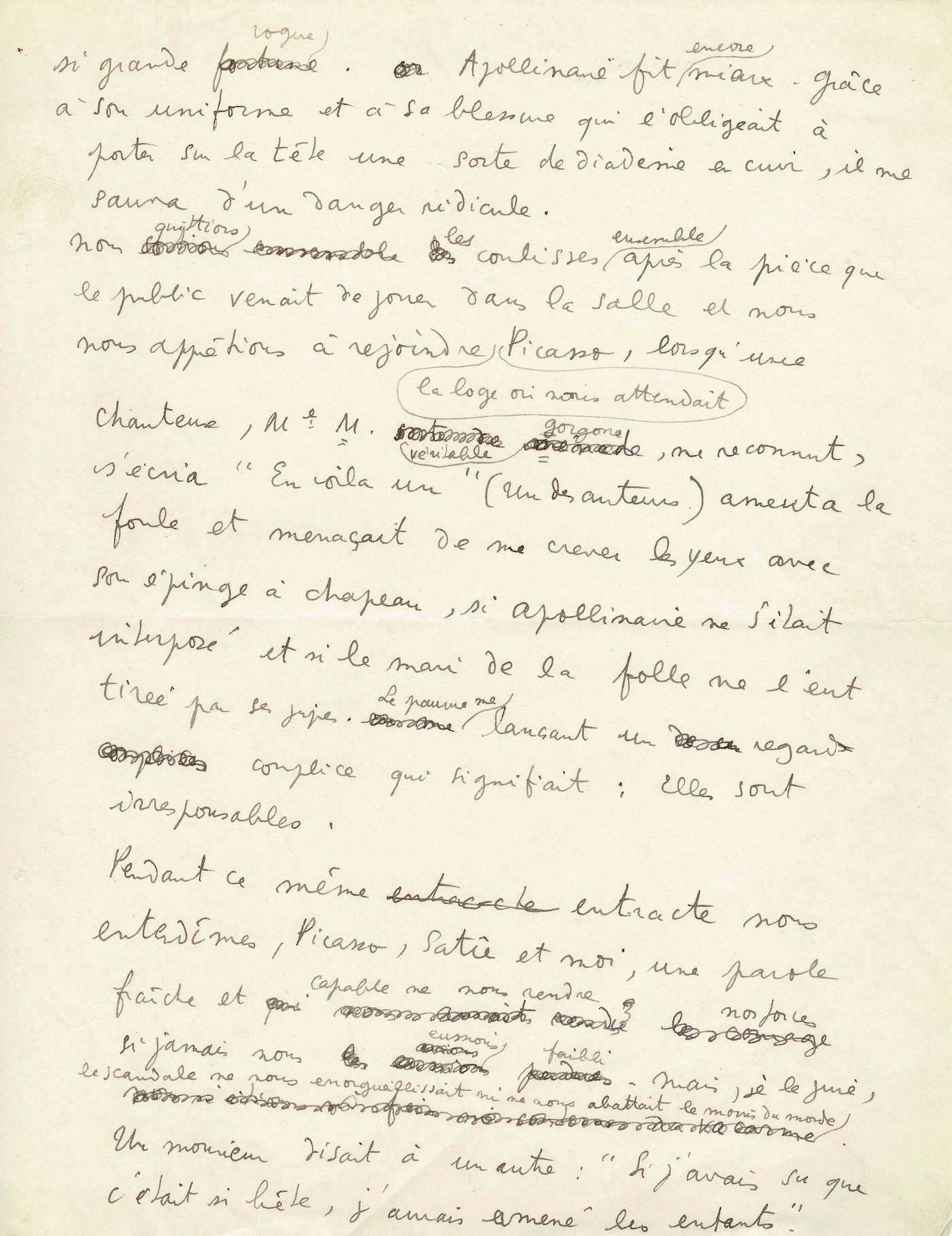

Guillaume Apollinaire avait eu l’extrême gentillesse de préfacer Parade dans le programme.Se lança par le titre de cette notice le terme « Esprit-Nouveau » qui devait connaître une si grande vogue. Apollinaire fit encore mieux. Grâce à son uniforme et à sa blessure qui l’obligeait à porter sur la tête une sorte de diadème en cuir, il me sauva d’un danger ridicule. Nous quittions les coulisses ensemble après la pièce que le public venait de jouer dans la salle et nous nous apprêtions à rejoindre la loge où nous attendait Picasso, lorsqu’une chanteuse, Mme M., véritable gorgone, me reconnut, s’écria : « En voilà un » (un des auteurs), ameuta la foule et menaçait de me crever les yeux avec son épingle à chapeau, si Apollinaire ne s’était interposé et si le mari de la folle ne l’eut tirée par ses jupes. Le pauvre me lançant un regard complice qui signifiait : elles sont irresponsables.

Pendant ce même entracte nous entendîmes, Picasso, Satie et moi, une parole fraîche et capable de nous rendre nos forces si jamais nous eussions faibli. Mais, je le jure, le scandale ne nous enorgueillissait ni ne nous abattait le moins du monde. Un monsieur disait à un autre : « Si j’avais su que c’était si bête, j’aurais amené les enfants. » Ce monsieur de l’orchestre nous donnait la plus secrète flatterie.

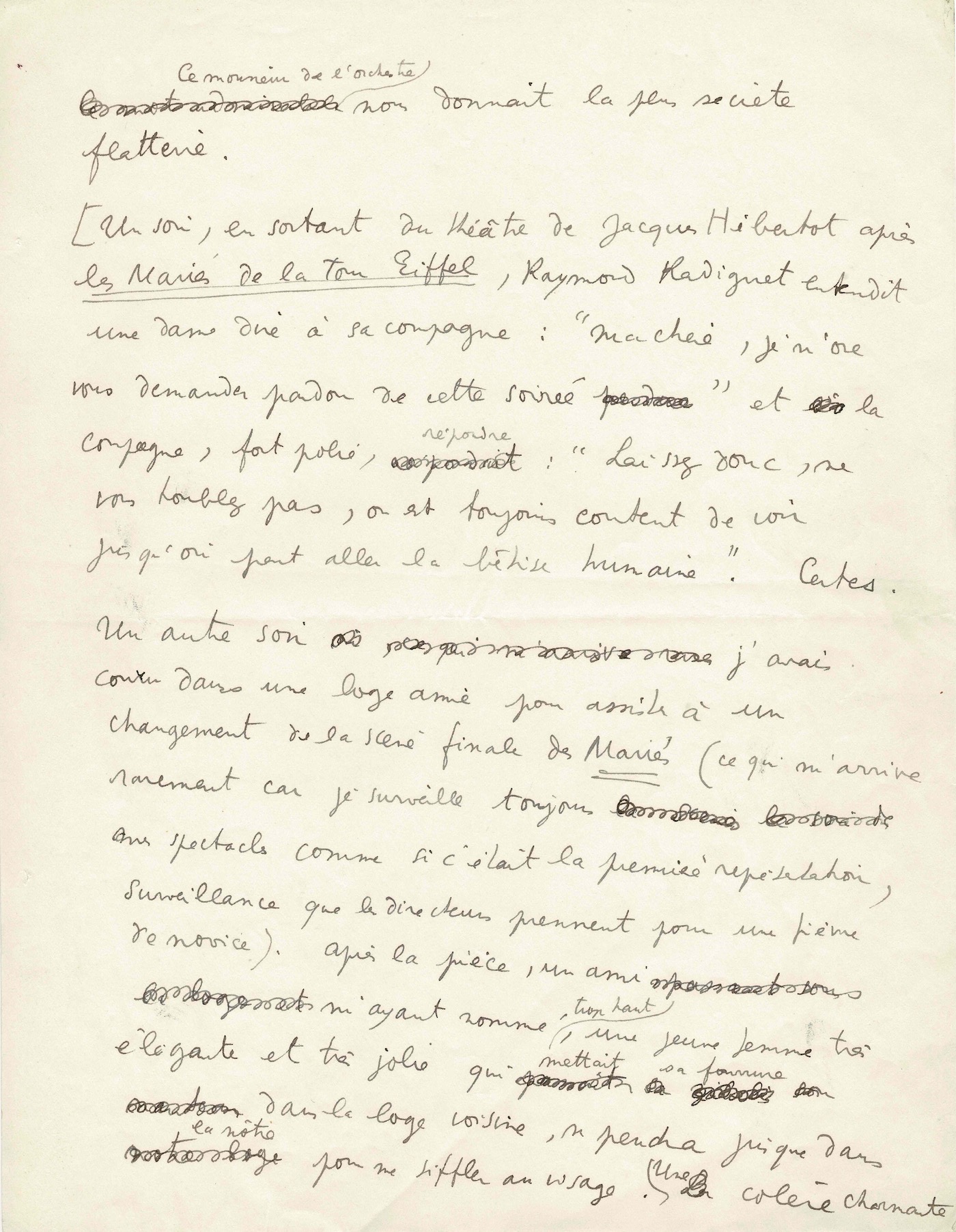

Un soir, en sortant du théâtre de Jacques Hébertot après Les Mariés de la tour Eiffel, Raymond Radiguet entendit une dame dire à sa compagne : « Ma chère, je n’ose vous demander pardon de cette soirée » et la compagne, fort polie, répondre : « Laissez donc, ne vous troublez pas, on est toujours content de voir jusqu’où peut aller la bêtise humaine ». Certes.

Un autre soir, j’avais couru dans une loge amie pour assister à un changement de la scène finale des Mariés(ce qui m’arrive rarement car je surveille toujours mes spectacles comme si c’était la première représentation, surveillance que les directeurs prennent pour une fièvre de novice). Après la pièce, un ami m’ayant nommé, trop haut, une jeune femme très élégante et très jolie qui mettait sa fourrure dans la loge voisine, se pencha jusque dans la nôtre pour me siffler au visage. Une colère charmante l’étouffait, l’empêchait de siffler et ne lui laissant que répandre des larmes. Je fus obligé de la calmer et de lui dire qu’il ne fallait sous aucun prétexte se mettre dans des états pareils.

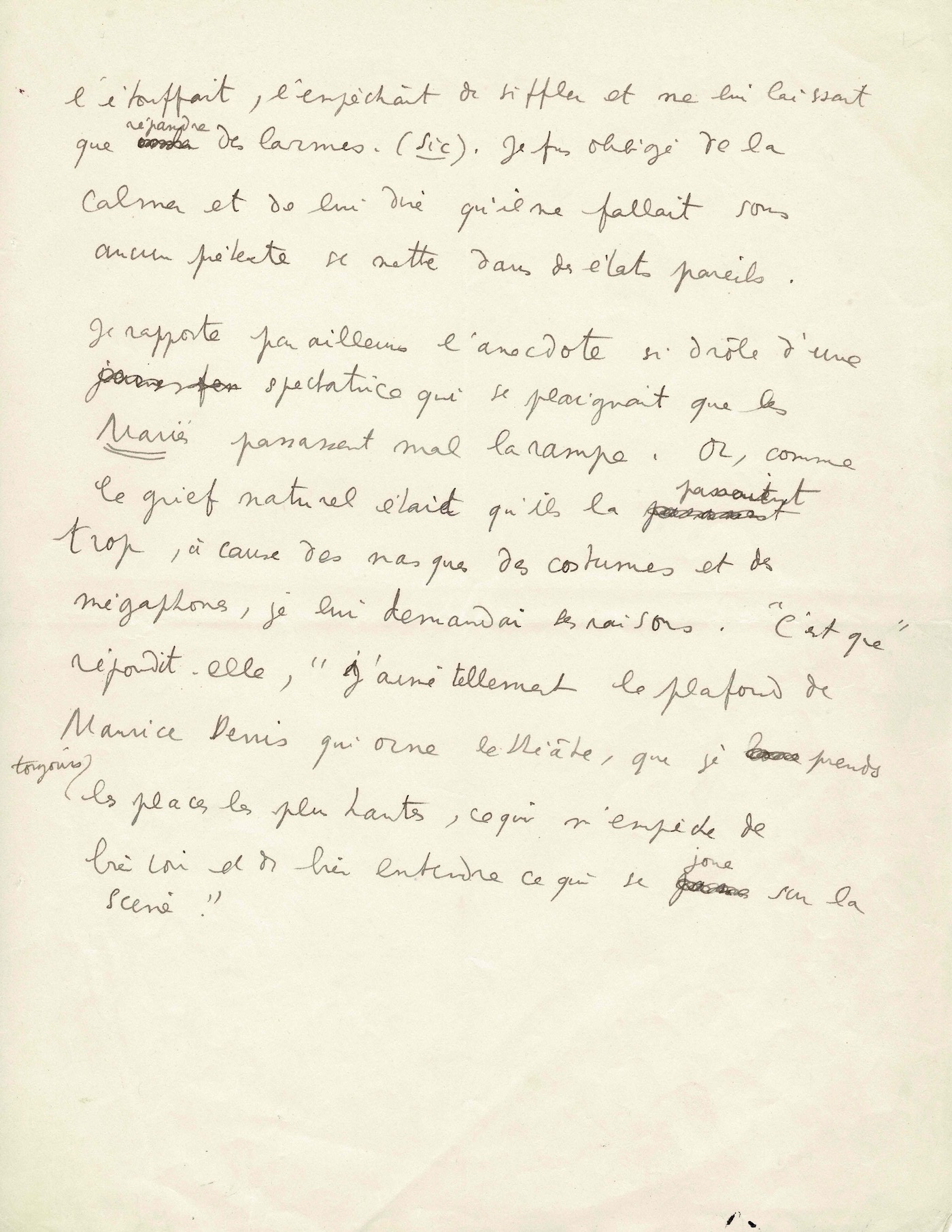

Je rapporte par ailleurs l’anecdote si drôle d’une spectatrice qui se plaignait que les Mariés passassent mal la rampe. Or, comme le grief naturel était qu’ils la passaient trop, à cause des masques, des costumes et des mégaphones, je lui demandais ses raisons. « C’est que, répondit-elle, j’aime tellement le plafond de Maurice Denis qui orne le théâtre, que je prends les places les plus hautes, ce qui m’empêche de bien voir et de bien entendre ce qui se joue sur la scène. »

Ces anecdotes sont innombrables et fourniraient mille légendes à Gavarni. Je saute les histoires classiques. Par exemple, la concierge du théâtre des Champs-Élysées où Quo Vadis et Le Bœuf sur le toit se jouaient aux deux étages et à qui je me plaignais d’un vol de chaussures, criant : « Ce sont toujours ces voyous de chrétiens qui emportent ce qu’ils trouvent. » Aussi la belle histoire des chrétiens qui, disait le dompteur, « effrayent les lions et les empêchent de mugir. »

Je finirai sur un trait de madame Rasimi, directrice du Ba-ta-clan, trait qui peint mieux les couples enlacés, extasiés que n’importe quel tableau de genre. Comme je lui demandais pourquoi son public applaudissait assez peu des scènes de revue qui se donnent trois cent fois de suite, elle me répondit : « C’est parce qu’il n’a pas les mains libres. » Jean Cocteau.