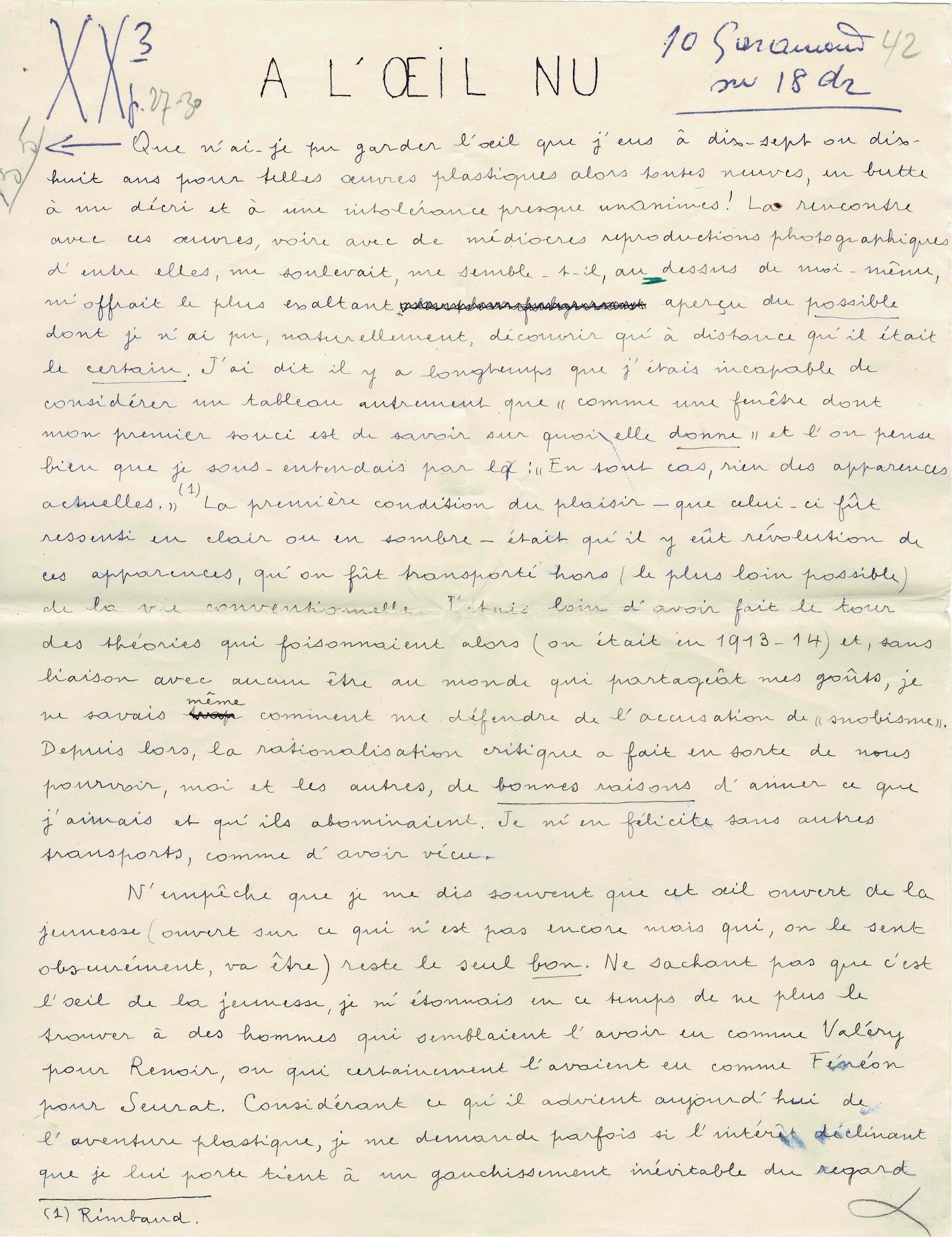

André BRETON (1896.1966)

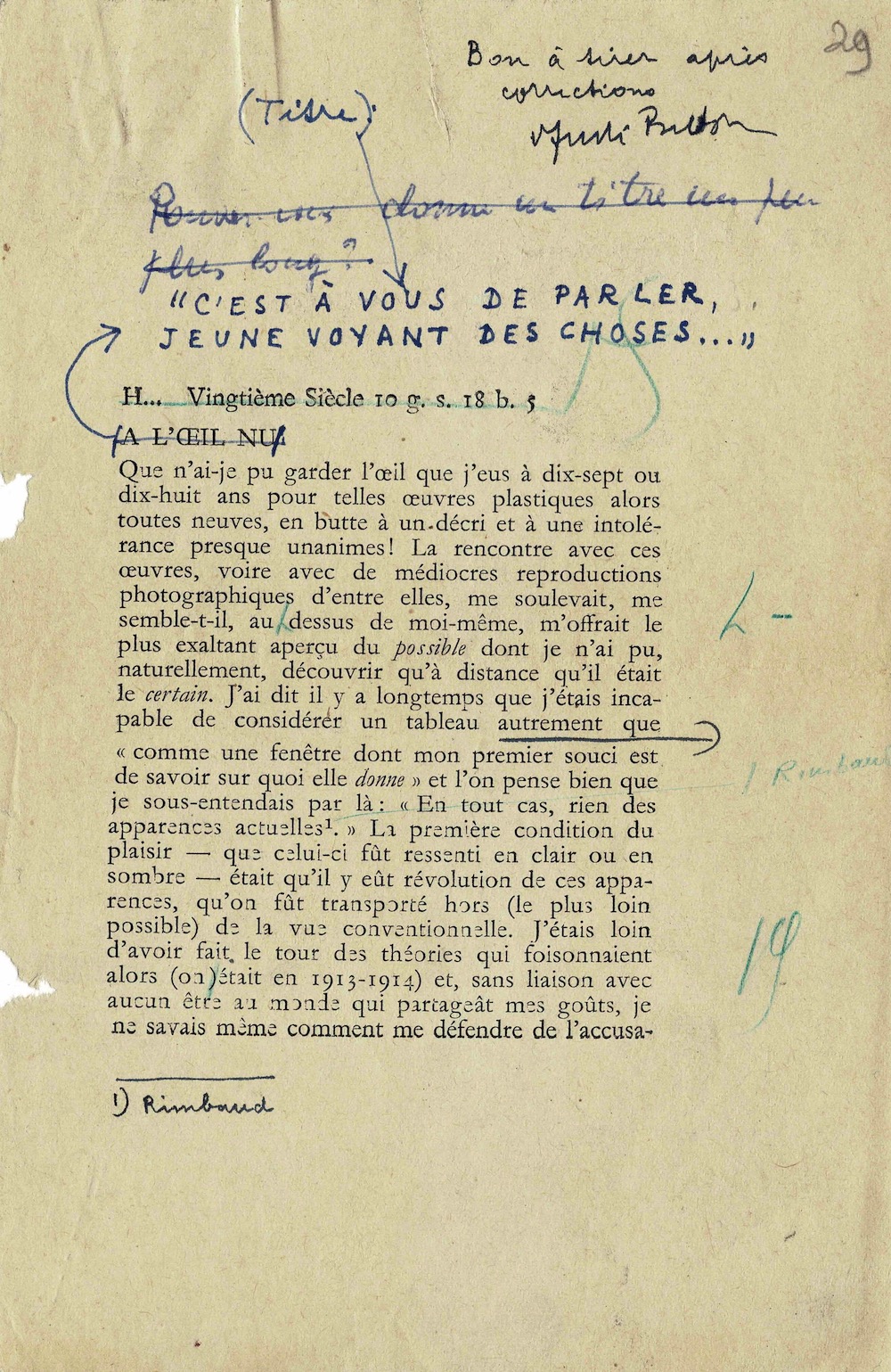

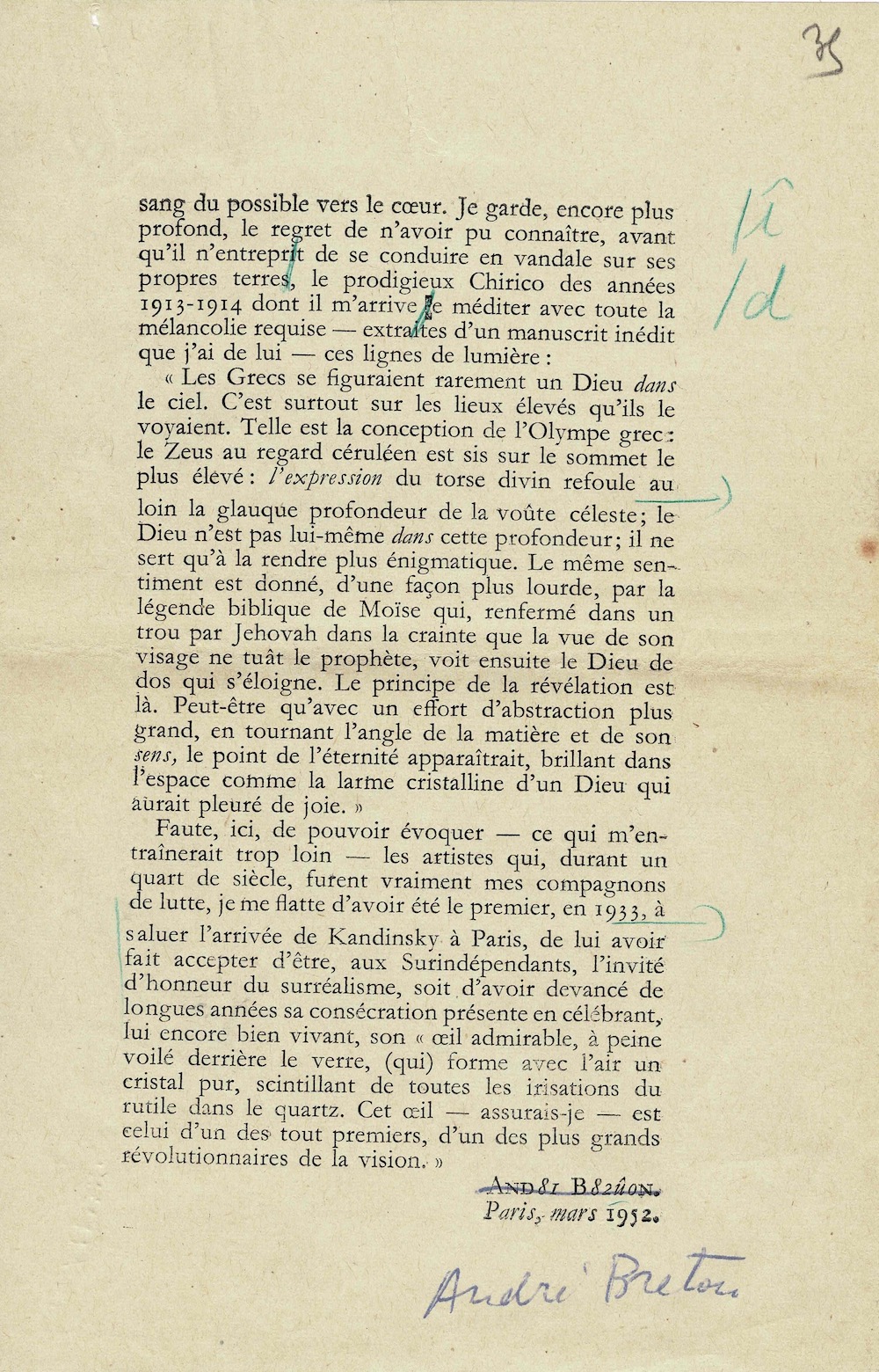

Manuscrit autographe signé – À L’ŒIL NU

Six pages in-4° sur papier crème.

Paris. Mars 1952.

« Je me dis souvent que cet œil ouvert de la jeunesse reste le seul bon. »

André Breton analyse le rapport des hommes à la beauté des œuvres picturales. Invoquant le regard moderne de la jeunesse, il revient sur ses premières amours artistiques, sur quelques chefs-d’œuvre de sa collection et, de Picabia à Picasso, de Braque à Modigliani, sur les grands maîtres qui l’ont influencé et guidé dans la quête du Beau.

Ce texte fut publié sous le titre « C’est à vous de parler, jeune voyant des choses », dans la revue XXe siècle, enjuin 1952. Nous joignons les sept pages d’épreuves corrigées et signées par Breton.

__________________________________________________________________

À L’ŒIL NU

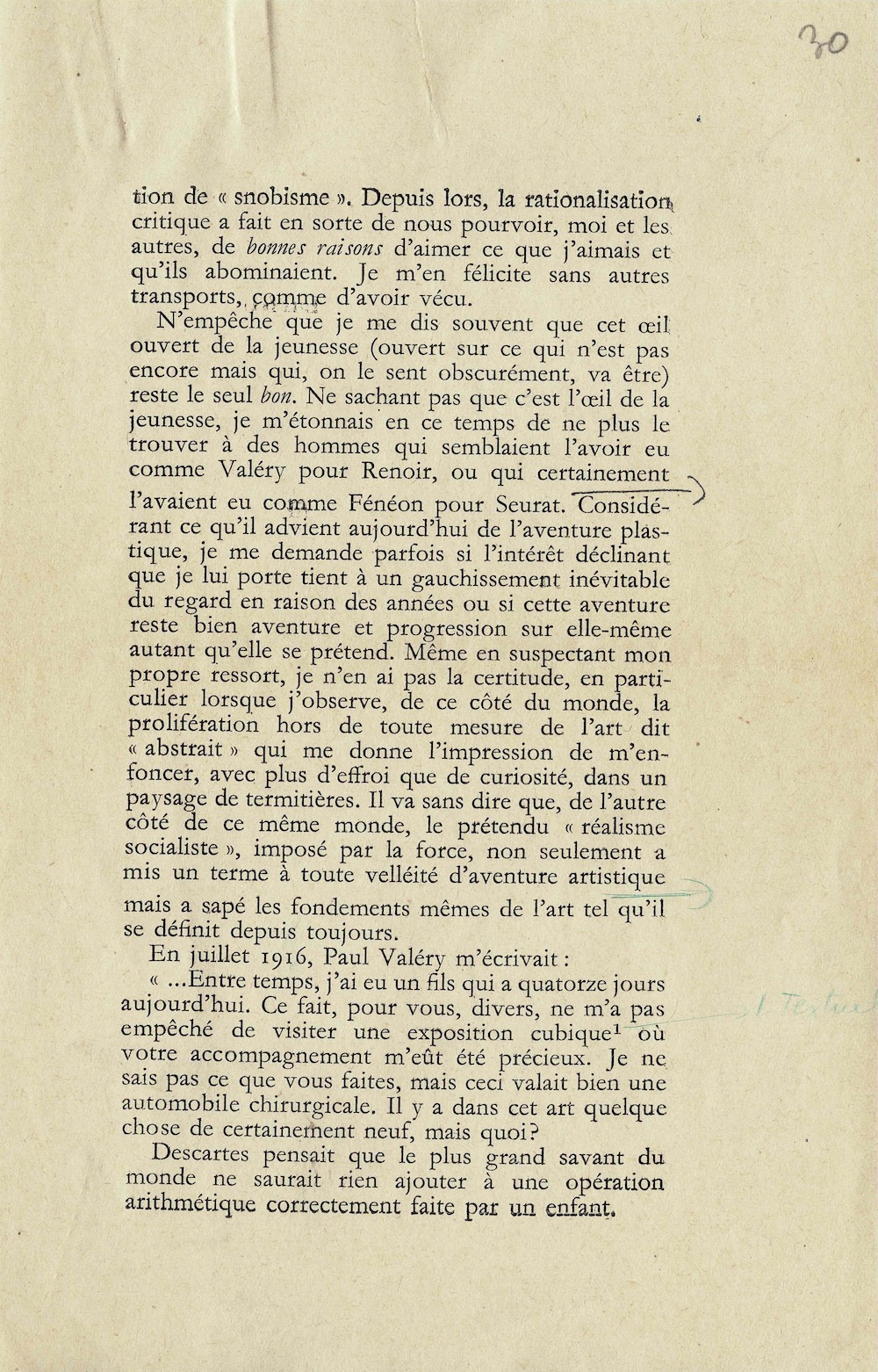

« Que n’ai-je pu garder l’œil que j’eus à dix-sept ou dix-huit ans pour telles œuvres plastiques alors toutes neuves, en butte à un décri et à une intolérance presque unanimes ! La rencontre avec ces œuvres, voire avec de médiocres reproductions photographiques d’entre elles, me soulevait, me semble-t-il, au-dessus de moi-même, m’offrait le plus exaltant aperçu du possible dont je n’ai pu, naturellement, découvrir qu’à distance qu’il était le certain. J’ai dit il y a longtemps que j’étais incapable de considérer un tableau autrement que “comme une fenêtre dont mon premier souci est de savoir sur quoi elle donne” et l’on pense bien que je sous-entendais par là : “En tout cas, rien des apparences actuelles.” [*Rimbaud]. La première condition du plaisir – que celui-ci fût ressenti en clair ou en sombre – était qu’il y eût révolution de ces apparences, qu’on fût transporté hors (le plus loin possible) de la vie conventionnelle. J’étais loin d’avoir fait le tour des théories qui foisonnaient alors (on était en 1913-1914) et, sans liaison avec aucun être au monde qui partageât mes goûts, je ne savais même comment me défendre de l’accusation de “snobisme”. Depuis lors, la rationalisation critique a fait en sorte de nous pourvoir, moi et les autres, de bonnes raisons d’aimer ce que j’aimais et qu’ils abominaient. Je m’en félicite sans autres transports, comme d’avoir vécu.

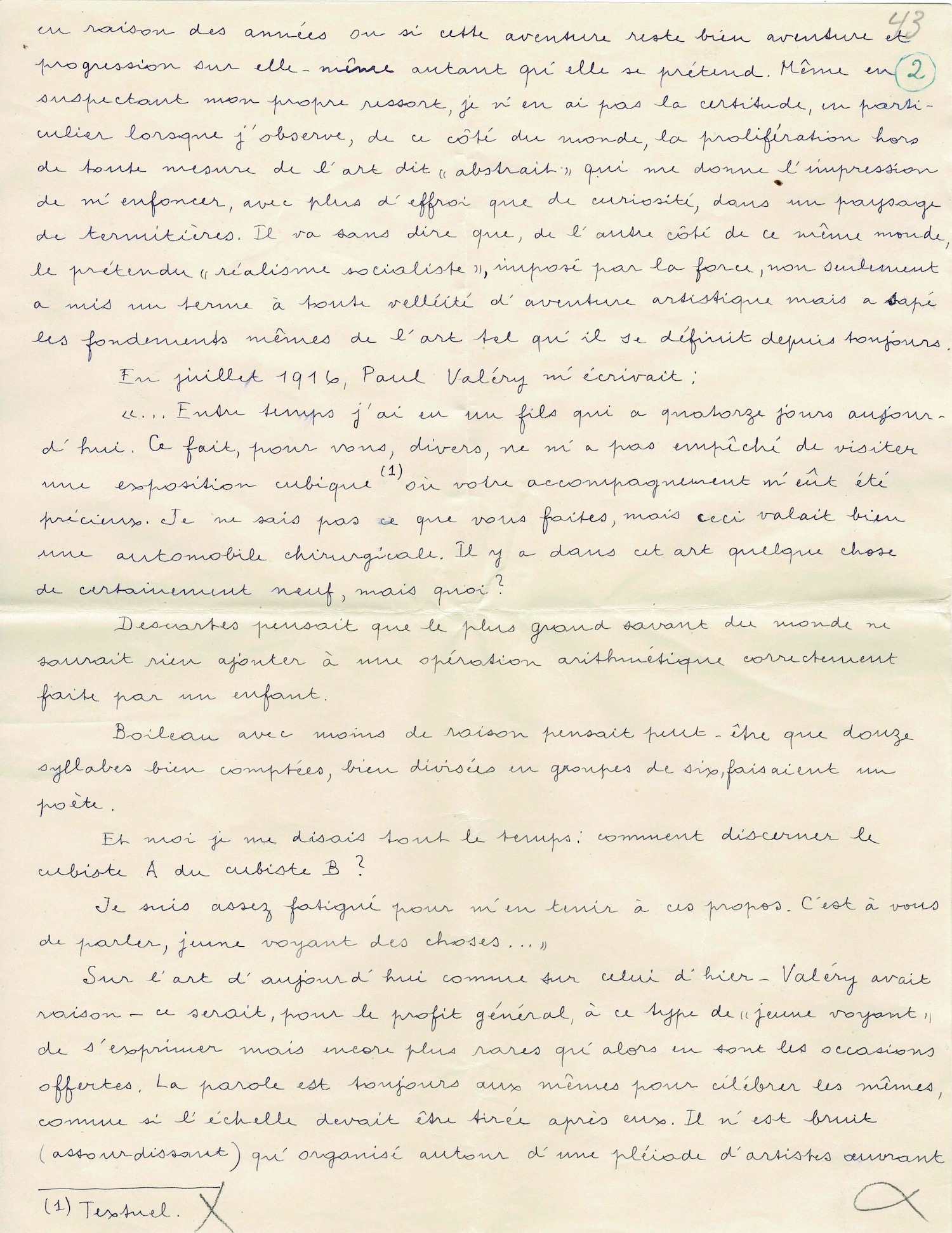

N’empêche que je me dis souvent que cet œil ouvert de la jeunesse (ouvert sur ce qui n’est pas encore mais qui, on le sent obscurément, va être) reste le seul bon. Ne sachant pas que c’est l’œil de la jeunesse, je m’étonnais en ce temps de ne plus le trouver à des hommes qui semblaient l’avoir eu comme Valéry pour Renoir, ou qui certainement l’avaient eu comme Fénéon pour Seurat. Considérant ce qu’il advient aujourd’hui de l’aventure plastique, je me demande parfois si l’intérêt déclinant que je lui porte tient à un gauchissement inévitable du regard en raison des années ou si cette aventure reste bien aventure et progression sur elle-même autant qu’elle se prétend. Même en suspectant mon propre ressort, je n’en ai pas la certitude, en particulier lorsque j’observe, de ce côté du monde, la prolifération hors de toute mesure de l’art dit “abstrait” qui me donne l’impression de m’enfoncer, avec plus d’effroi que de curiosité, dans un paysage de termitières. Il va sans dire que, de l’autre côté de ce même monde, le prétendu “réalisme socialiste”, imposé par la force, non seulement a mis un terme à toute velléité d’aventure artistique mais a sapé les fondements mêmes de l’art tel qu’il se définit depuis toujours.

En juillet 1916, Paul Valéry m’écrivait : « … Entre temps j’ai eu un fils qui a quatorze jours aujourd’hui. Ce fait, pour vous, divers, ne m’a pas empêché de visiter une exposition cubique où votre accompagnement m’eût été précieux. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ceci valait bien une automobile chirurgicale. Il y a dans cet art quelque chose de certainement neuf, mais quoi ? Descartes pensait que le plus grand savant du monde ne saurait rien ajouter à une opération arithmétique correctement faite par un enfant. Boileau avec moins de raison pensait peut-être que douze syllabes bien comptées, bien divisées en groupes de six, faisaient un poète. Et moi je me disais tout le temps : comment discerner le cubiste A du cubiste B ? Je suis assez fatigué pour m’en tenir à ces propos. C’est à vous de parler, jeune voyant des choses… »

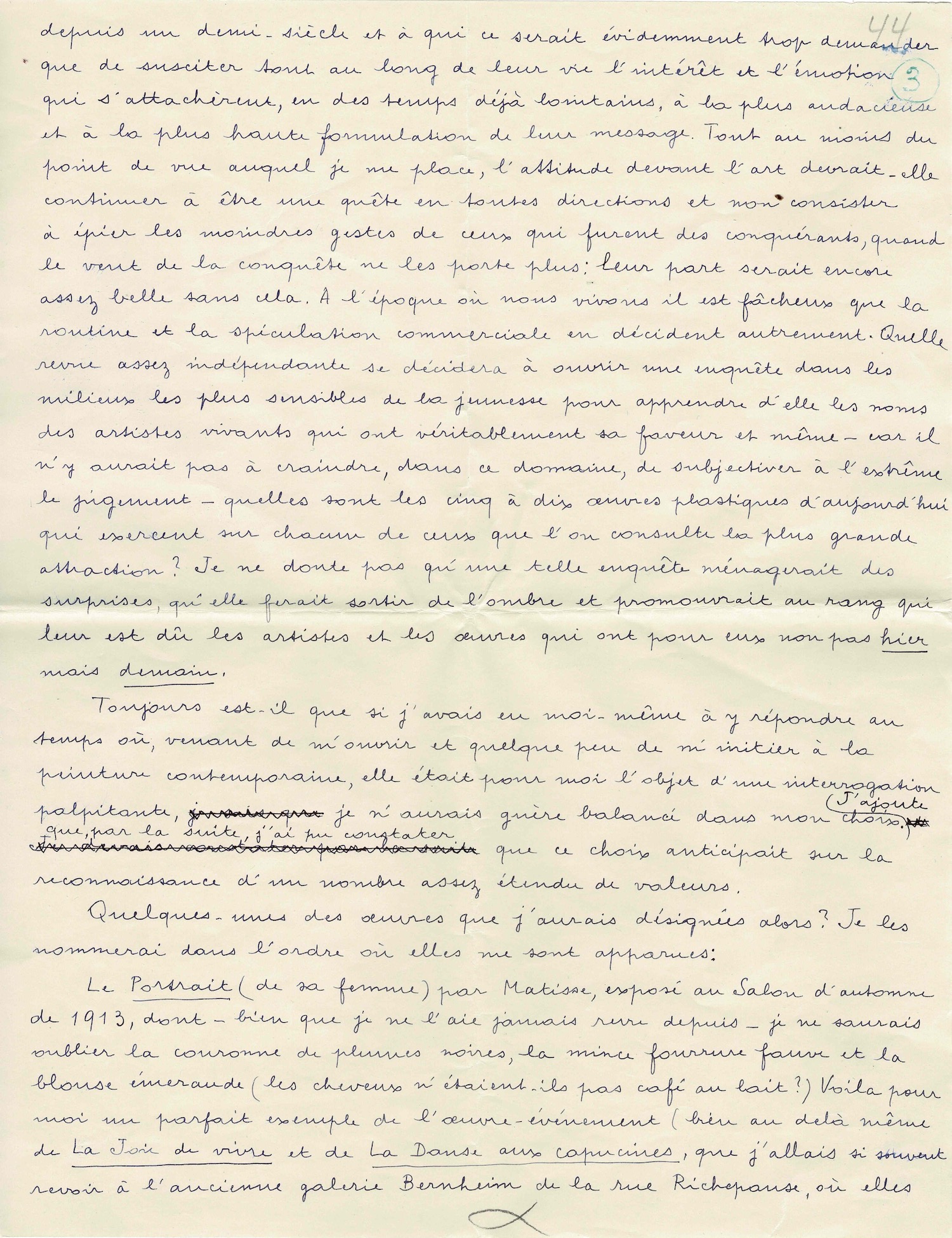

Sur l’art d’aujourd’hui comme sur celui d’hier – Valéry avait raison – ce serait, pour le profit général, à ce type de “jeune voyant” de s’exprimer mais encore plus rares qu’alors en sont les occasions offertes. La parole est toujours aux mêmes pour célébrer les mêmes, comme si l’échelle devait être tirée après eux. Il n’est bruit (assourdissant) qu’organisé autour d’une pléiade d’artistes œuvrant depuis un demi-siècle et à qui ce serait évidemment trop demander que de susciter tout au long de leur vie l’intérêt et l’émotion qui s’attachèrent, en des temps déjà lointains, à la plus audacieuse et à la plus haute formulation de leur message. Tout au moins du point de vue auquel je me place, l’attitude devant l’art devrait-elle continuer à être une quête en toutes directions et non consister à épier les moindres gestes de ceux qui furent des conquérants, quand le vent de la conquête ne les porte plus : leur part serait encore assez belle sans cela. À l’époque où nous vivons il est fâcheux que la routine et la spéculation commerciale en décident autrement. Quelle revue assez indépendante se décidera à ouvrir une enquête dans les milieux les plus sensibles de la jeunesse pour apprendre d’elle les noms des artistes vivants qui ont véritablement sa faveur et même – car il n’y aurait pas à craindre, dans ce domaine, de subjectiver à l’extrême le jugement – quelles sont les cinq à dix œuvres plastiques d’aujourd’hui qui exercent sur chacun de ceux que l’on consulte la plus grande attraction ? Je ne doute pas qu’une telle enquête ménagerait des surprises, qu’elle ferait sortir de l’ombre et promouvrait au rang qui leur est dû les artistes et les œuvres qui ont pour eux non pas hier mais demain.

Toujours est-il que si j’avais eu moi-même à y répondre au temps où, venant de m’ouvrir et quelque peu de m’initier à la peinture contemporaine, elle était pour moi l’objet d’une interrogation palpitante, je n’aurais guère balancé dans mon choix. J’ajoute que, par la suite, j’ai pu constater que ce choix anticipait sur la reconnaissance d’un nombre assez étendu de valeurs.

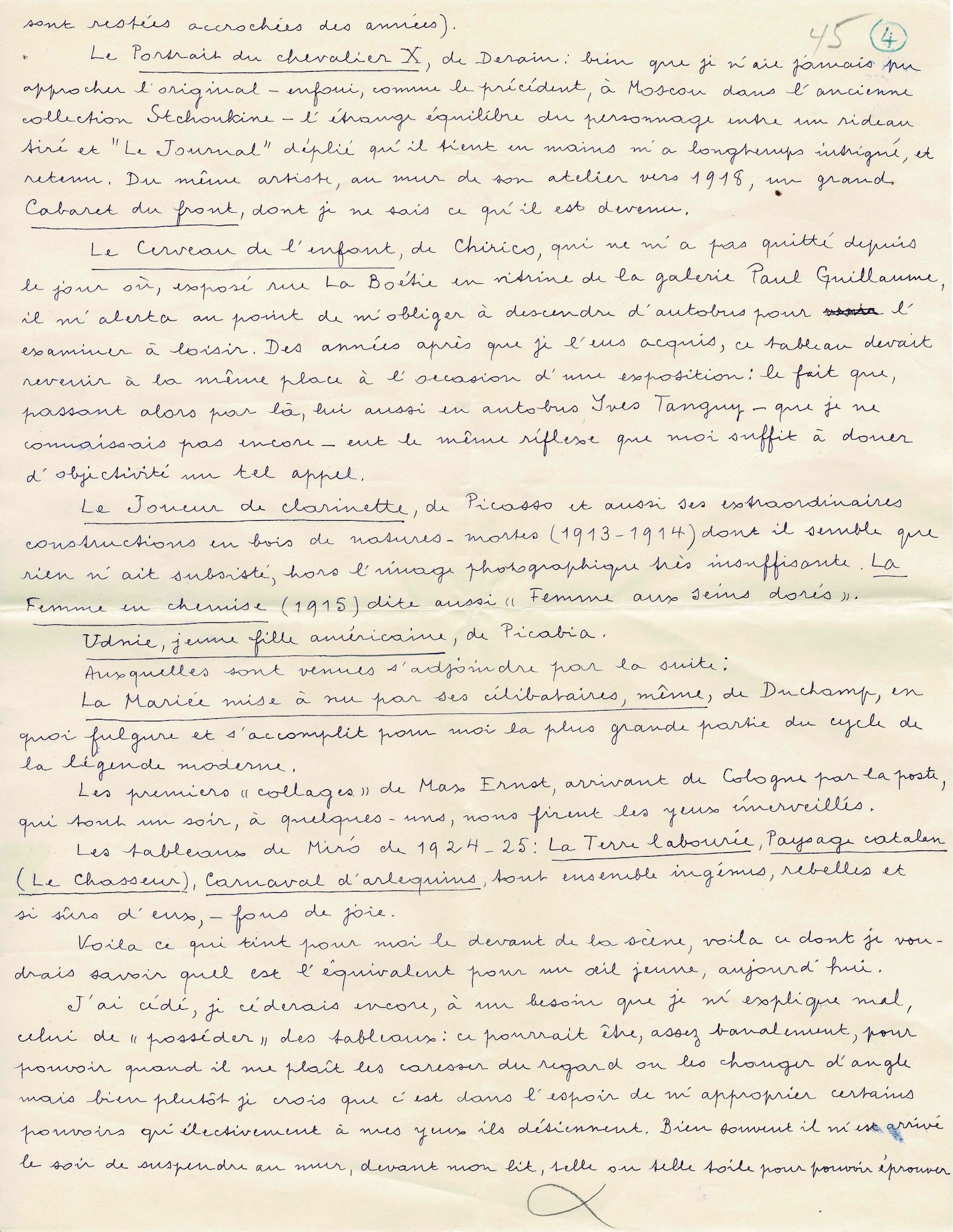

Quelques-unes des œuvres que j’aurais désignées alors ? Je les nommerai dans l’ordre où elles me sont apparues : Le Portrait (de sa femme) par Matisse, exposé au Salon d’automne de 1913, dont – bien que je ne l’aie jamais revu depuis – je ne saurais oublier la couronne de plumes noires, la mince fourrure fauve et la blouse émeraude (les cheveux n’étaient-ils pas café au lait ?) Voilà pour moi un parfait exemple de l’œuvre-évènement (bien au-delà même de La Joie de vivre et de La Danse aux capucines, que j’allais si souvent revoir à l’ancienne galerie Bernheim de la rue Richepanse, où elles sont restées accrochées des années).

Le Portrait du chevalier X, de Derain : bien que je n’aie jamais pu approcher l’original – enfoui, comme le précédent, à Moscou dans l’ancienne collection Stchoukine – l’étrange équilibre du personnage entre un rideau tiré et “Le Journal” déplié qu’il tient en mains m’a longtemps intrigué, et retenu. Du même artiste, au mur de son atelier vers 1918, un grand Cabaret du front, dont je ne sais ce qu’il est devenu.

Le Cerveau de l’enfant, de Chirico, qui ne m’a pas quitté depuis le jour où, exposé rue la Boétie en vitrine de la galerie Paul Guillaume, il m’alerta au point de m’obliger à descendre d’autobus pour l’examiner à loisir. Des années après que je l’eus acquis, ce tableau devait revenir à la même place à l’occasion d’une exposition : le fait que, passant alors par là, lui aussi en autobus, Yves Tanguy – que je ne connaissais pas encore – eut le même réflexe que moi suffit à douer d’objectivité un tel appel.

Le Joueur de clarinette, de Picasso et aussi ses extraordinaires constructions en bois de natures-mortes (1913-1914) dont il semble que rien n’ait subsisté, hors l’image photographique très insuffisante. La Femme en chemise (1915) dite aussi “Femme aux seins dorés”.

Udnie, jeune fille américaine, de Picabia.

Auxquelles sont venues s’adjoindre par la suite :

La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, de Duchamp, en quoi fulgure et s’accomplit pour moi la plus grande partie du cycle de la légende moderne.

Les premiers “collages” de Max Ernst, arrivant de Cologne par la poste, qui tout un soir, à quelques-uns, nous firent les yeux émerveillés.

Les tableaux de Miró de 1924-25 : La Terre labourée, Paysage catalan (Le Chasseur), Carnaval d’arlequins, tout ensemble ingénus, rebelles et si sûrs d’eux, – fous de joie.

Voilà ce qui tient pour moi le devant de la scène, voilà ce dont je voudrais savoir quel est l’équivalent pour un œil jeune, aujourd’hui.

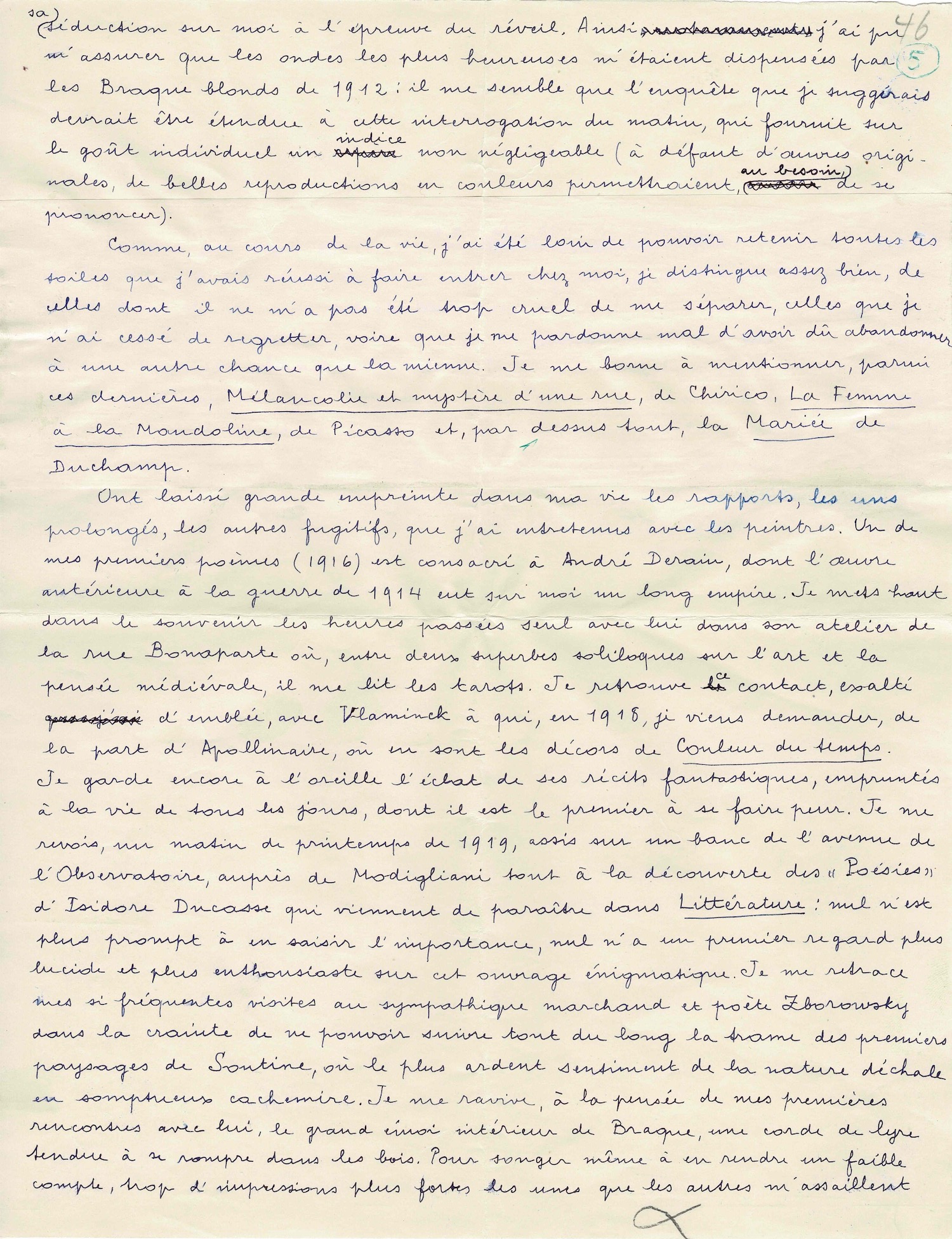

J’ai cédé, je céderais encore, à un besoin que je m’explique mal, celui de “posséder” des tableaux : ce pourrait être, assez banalement, pour pouvoir quand il me plaît les caresser du regard ou les changer d’angle mais bien plutôt je crois que c’est dans l’espoir de m’approprier certains pouvoirs qui électivement à mes yeux ils détiennent. Bien souvent il m’est arrivé le soir de suspendre au mur, devant mon lit, telle ou telle toile pour pouvoir éprouver sa séduction sur moi à l’épreuve du réveil. Ainsi j’ai pu m’assurer que les ondes les plus heureuses m’étaient dispersées par les Braque blonds de 1912 : il me semble que l’enquête que je suggérais devrait être étendue à cette interrogation du matin, qui fournit sur le goût individuel un indice non négligeable (à défaut d’œuvre originales, de belles reproductions en couleurs permettraient au besoin de se prononcer).

Comme, au cours de la vie, j’ai été loin de pouvoir retenir toutes ces toiles que j’avais réussi à faire entrer chez moi, je distingue assez bien, de celles dont il ne m’a pas été trop cruel de me séparer, celles que je n’ai cessé de regretter, voire que je me pardonne mal d’avoir dû abandonner à une autre chance que la mienne. Je me borne à mentionner, parmi ces dernières, Mélancolie et mystère d’une rue, de Chirico, La Femme à la Mandoline, de Picasso et, par dessus tout, la Mariée de Duchamp.

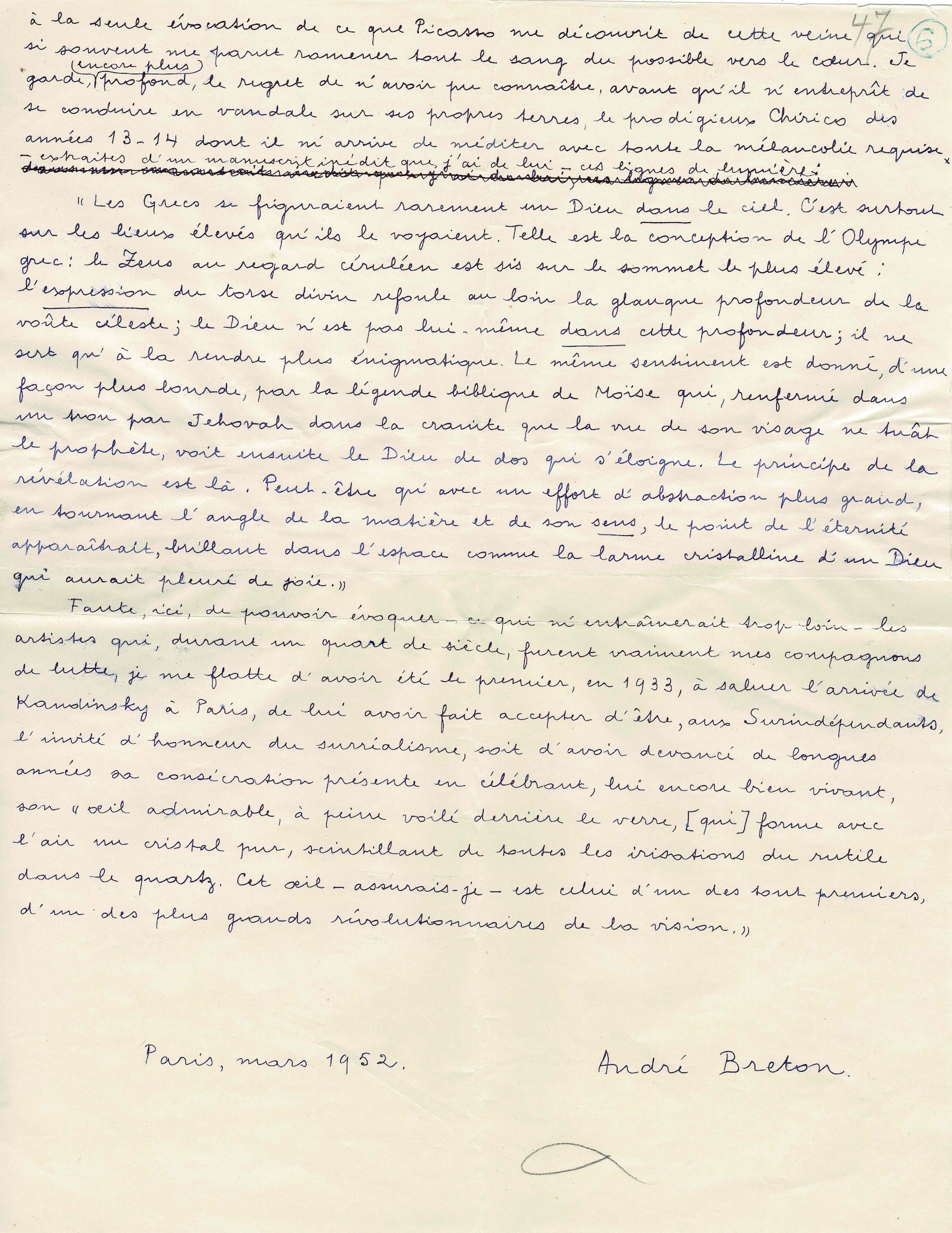

Ont laissé grande empreinte dans ma vie les rapports, les uns prolongés, les autres fugitifs, que j’ai entretenus avec les peintures. Un de mes premiers poèmes (1916) est consacré à André Derain, dont l’œuvre antérieure à la guerre de 1914 eut sur moi un long empire. Je mets haut dans le souvenir les heures passées seul avec lui dans son atelier de la rue Bonaparte où, entre deux superbes soliloques sur l’art et la pensée médiévale, il me lit les tarots. Je retrouve ce contact, exalté d’emblée, avec Vlaminck à qui, en 1918, je viens demander, de la part d’Apollinaire, où en sont les décors de Couleur du temps. Je garde encore à l’oreille l’éclat de ses récits fantastiques, empruntés à la vie de tous les jours, dont il est le premier à se faire peur. Je me revois, un matin de printemps de 1919, assis sur un banc de l’avenue de l’Observatoire, auprès de Modigliani tout à la découverte des “Poésies” d’Isidore Ducasse qui viennent de paraître dans Littérature : nul n’est plus prompt à en saisir l’importance, nul n’a un premier regard plus lucide et plus enthousiaste sur cet ouvrage énigmatique. Je me retrace mes si fréquentes visites au sympathique marchant et poète Zborowsky dans la crainte de ne pouvoir suivre tout du long la trame des premiers paysages de Soutine, où le plus ardent sentiment de la nature déchale en somptueux cachemire. Je me ravive, à la pensée de mes premières rencontres avec lui, le grand émoi intérieur de Braque, une corde de lyre tendue à se rompre dans les bois. Pour songer même à en rendre un faible compte, trop d’impressions plus fortes les unes que les autres m’assaillent à la seule évocation de ce que Picasso me découvrit de cette veine qui si souvent me parue ramener tout le sang du possible vers le cœur. Je garde, encore plus profond, le regret de n’avoir pu connaître, avant qu’il n’entreprît de se conduire en vandale sur ses propres terres, le prodigieux Chirico des années 13-14 dont il m’arrive de méditer avec toute la mélancolie requise – extraites d’un manuscrit inédit que j’ai de lui – ces lignes de lumière :

« Les Grecs se figuraient rarement un Dieu dans le ciel. C’est surtout sur les lieux élevés qu’ils le voyaient. Telle est la conception de l’Olympe grec : Le Zeus au regard céruléen est sis sur le sommet le plus élevé : l’expressiondu torse divin refoule au loin la glauque profondeur de la voûte céleste ; le Dieu n’est pas lui-même dans cette profondeur ; il ne sert qu’à la rendre plus énigmatique. Le même sentiment est donné, d’une façon plus lourde, par la légende biblique de Moïse qui, renfermé dans un trou par Jéhovah dans la crainte que la vue de son visage ne tuât le prophète, voit ensuite le Dieu de dos qui s’éloigne. Le principe de la révélation est là. Peut-être qu’avec un effort d’abstraction plus grand, en tournant l’angle de la matière et de son sens, le point de l’éternité apparaîtrait, brillant dans l’espace comme la larme cristalline d’un Dieu qui aurait pleuré de joie. »

Faute, ici, de pouvoir évoquer – ce qui m’entraînerait trop loin – les artistes qui, durant un quart de siècle, furent vraiment mes compagnons de lutte, je me flatte d’avoir été le premier, en 1933, à saluer l’arrivée de Kandinsky à Paris, de lui avoir fait accepter d’être, aux Surindépendants, l’invité d’honneur du surréalisme, soit d’avoir devancé de longues années sa consécration présente en célébrant, lui encore bien vivant, son « œil admirable, à peine voilé derrière le verre, [qui] forme avec l’air un cristal pur, scintillant de toutes les irisations du rutile dans le quartz. Cet œil – assurais-je – est celui d’un des tout premiers, d’un des plus grands révolutionnaires de la vision. Paris, mars 1952. André Breton. »